欢迎进入B体育官方网站!

咨询热线:025-69790896

B体育:我国首部《中国心脏骤停与心肺复苏报告》重磅来袭!我国现状如何?

作者:小编 | 发布时间: 2024-10-17 | 次浏览

由于心脑血管疾病、创伤、中毒、电击和溺水等原因可能导致心脏骤停,其结局也因病因和病情严重程度不同而相差巨大。若给予患者及时有效的心肺复苏(CPR),患者有可能自主循环恢复,甚至存活;若患者未能得到及时救治,则面临死亡。因此,心脏骤停患者能否得到及时救治至关重要。

在7月16日举行的亚太国际急诊论坛上,来自山东大学齐鲁医院的徐峰教授表示我国的心脏骤停急救发展与欧美国家相比,仍有值得改进之处,并且今年已发布了中国心脏骤停与心肺复苏报告。接下来,就让我们一起跟随徐峰教授的脚步,去看看我国心脏骤停与心肺复苏现状。

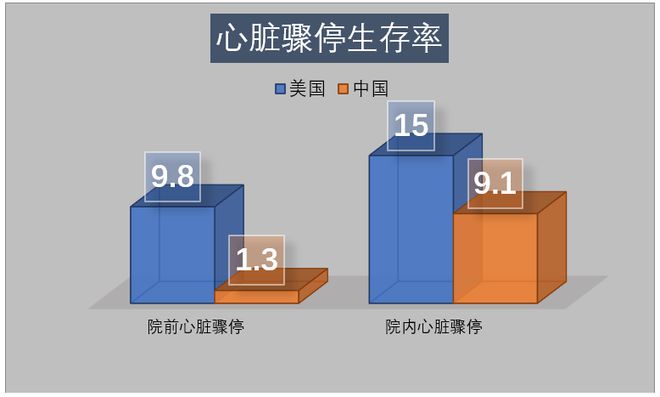

徐峰教授团队2017年发表于《JAMA cardiology》上的研究结果显示我国心脏骤停生存率低于发达国家[1]。

美国每年有40多万例心脏骤停患者,院前生存率为9.8%,院内生存率为15%,而我国心脏骤停院前生存率仅为1.3%,院内生存率为9.1%,均低于美国水平。

因此,徐峰教授表示我国心脏骤停上报登记工作急需发展,我们已经晚于欧美国家至少10年。在科技部等的支持下,徐峰教授团队牵头成立了中国心脏骤停登记调查(BASIC)项目,并搭建了中国心脏骤停临床医学研究协同工作网络平台,目前已有超过40万例数据上报,取得了一定成绩。

为了确保项目顺利进行,团队投入了大量人力,包括多次和国内外知名专家(例如中科院顾东风院士、CARES执行主席McNally教授等)咨询讨论,克服了重重困难,其中徐峰教授所在的齐鲁团队有20余人全力投入到这些工作中,并且在全国共培训了1000多名急诊医护成为有经验的复苏临床登记调查人员,为我国开展急诊医学领域大型临床队列建设工作做出了积极探索,树立了行之有效的范例。

纵观全球,欧美一些发达国家对心脏骤停与心肺复苏登记调查工作长期高度重视,近年来也尝试发布各自骤停登记项目的年度报告,例如美国2013年首发CARES项目院外心脏骤停年度报告,而英国也在2015年首发NCAA项目院内心脏骤停年度报告,2020年,国际院外心脏骤停报告首次发布,而我国该领域的报告仍是空白。

因此,在徐峰教授等专家的共同努力下,系统梳理了既往几十年来我国人群心脏骤停的流行病学、治疗、危险因素、病因、预防及教育等各方面的数据信息,结合国家科技基础资源调查专项“中国人群心脏骤停发病率、病死率及危险因素调查”2020年的部分数据分析,发布了第一部综合反映我国心脏骤停流行病学及防治现状的科学报告《中国心脏骤停与心肺复苏报告(2022年版)》。

该报告首次系统梳理分析了,我国心脏骤停流行病学和救治生存链中各个环节的实施现状及阶段性成果,进一步指出了未来值得努力的主要方向,为今后我国开展标准化救治、合理布局急救资源、推动公众复苏培训提供数据支撑和应对策略。

该报告包括6篇16章,对院外和院内心脏骤停的各方面情况分别展开讨论,并涵盖成人、儿童、新生儿、孕产妇、围手术期病人等多种人群的相关数据,力求全面、准确、完整。徐峰教授在大会上重点介绍了其中心脏骤停的流行特征以及心脏骤停的救治现状。

患者特征:以男性为主,男性高发年龄段为60-89岁,女性高发年龄段为80-89岁,病因多为心源性,首次监测心律多为不可电击心律,家中发病居多

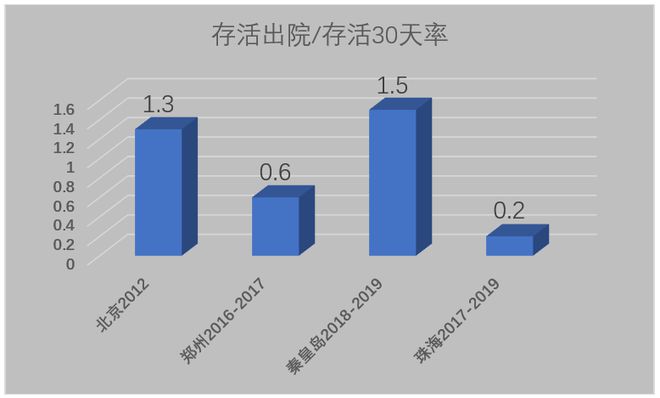

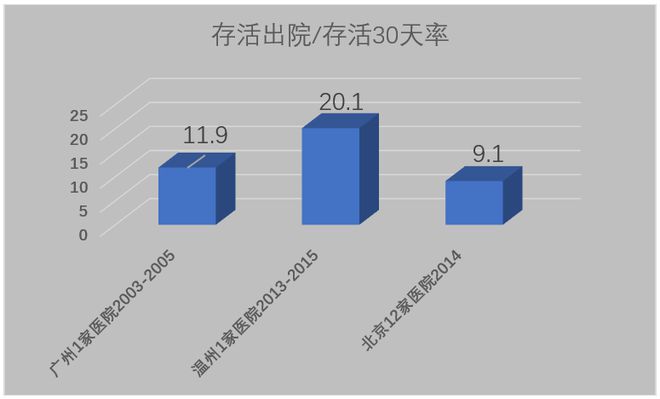

变化趋势:北京2013-2017年EMS救治的OHCA年发生人数保持一致,ROSC率有所上升,但关键预后指标,如存活出院率、出院时神经功能预后良好率未见明显改善。

心源性猝死(SCD):发病率为38.6-46.8/10万,根据41.8/10万,估测年发病人数为54.4万。

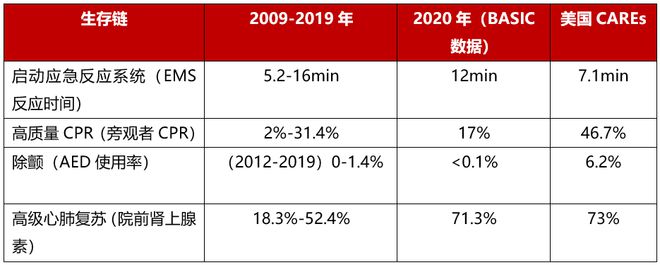

徐峰教授表示,无论是OHCA还是IHCA,其生存链中的各个环节均有较大的提升空间。

启动应激反应系统:快速响应小组(RRT),问卷调查显示,我国25家医院中,61.9%的医院并未明确规定负责院内急救的科室,更缺乏统一的呼叫标准;

最后,徐峰教授总结到,《中国心脏骤停与心肺复苏报告》是在国内心脏骤停领域的第一次尝试,充分展示了目前我国在心脏骤停防治工作中的不足与进步。

他建议未来能持续开展全国性、规范化的心脏骤停数据上报工作,进而完善救治生存链,促进旁观者CPR数量和质量的提升,优化自动体外除颤器布局,改善调度员指导的心肺复苏实施状况,加强高危人群的筛查与预防,普及公众心肺复苏培训等。我们也相信,我国心脏骤停防治工作必将越来越好。

*医学界力求所发表内容专业、可靠,但不对内容的准确性做出承诺;请相关各方在采用或以此作为决策依据时另行核查。