欢迎进入B体育官方网站!

咨询热线:025-69790896

保健食品怎么分?功能如何界定?一文理清核心问题

作者:小编 | 发布时间: 2025-07-19 | 次浏览

随着国民健康意识的不断提升,保健食品作为具有特定保健功能的食品品类,已深度融入大众健康管理场景。从帮助中老年群体调节身体机能的营养补充剂,到满足青年人群特定健康需求的专业产品,其市场规模持续扩大,消费群体日益多元。但行业发展中,因概念界定不清、功能宣称不规范等问题,常导致消费者认知混淆。

本文基于摩熵咨询最新发布的《中国保健品行业全景洞察:市场需求、竞争格局与消费行为》部分内容,将聚焦经注册或备案上市的严格意义上的保健食品,从定义、分类、功能、监管制度及相关政策等维度进行系统解析,为读者梳理其核心特征与行业规范,呈现清晰的市场发展脉络。

广义的保健品涵盖所有声称具有保健效果的产品,除保健食品外,还包括保健药品、保健器械、保健化妆品、功能性饮料,乃至保健衣物、保健床垫等用品;而狭义的保健品仅指 “保健食品”,本文所提及的 “保健品” 即为此狭义概念。

根据《中华人民共和国食品安全法释义》,保健食品是指声称具有保健功能或者以补充维生素、矿物质等营养物质为目的的食品。其适用于特定人群,具有调节机体功能的作用,但不以治疗疾病为目的,并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害。与普通食品和药品在产品属性、原料、功能宣传方面均存在明显差别,详见下图:

按照市场功能定位,可分为增强免疫力、改善健康、改善睡眠、促进消化、美容养颜等多个类型,有胶囊、片剂、口服液、粉剂、科技、软糖等多种产品形态。按照主要原料,可分为动植物提取类、矿物质类、维生素类、益生菌类、发酵类等。按照适用人群,可涵盖中老年健康养护、青年养生抗衰、儿童成长营养,以及运动人群、孕哺女性等需求场景。

根据中国国家市场监督管理总局(SAMR)规定,保健食品的功能声称共 27 种,涵盖免疫调节、代谢调节、抗氧化、改善睡眠、美容养颜等多个领域;但市场实践中,通常从通俗易懂的角度划分功效并统计数据,与这 27 种功能并非完全对应。保健食品的功能声称需以科学研究和实验数据为依据,经监管部门审批后方可使用,且包装上须明确标注功能声称,并注明 “本品不能代替药物”;同时,功能声称仅适用于特定人群,消费者需结合自身需求选择产品。

我国《保健食品原料目录》包含 34 种原料,分为 24 种营养素补充剂和 10 种非营养素补充剂;保健品也可添加目录外原料,如药食同源类、新原料 NMN 等。若仅使用目录内 34 种原料,按备案制管理,审批流程简单、成本低、上市快;若使用目录外原料,则需经注册审批,需通过更严格的安全性评估,流程复杂、成本较高,但能形成更高技术壁垒,具备更强长期市场竞争力。

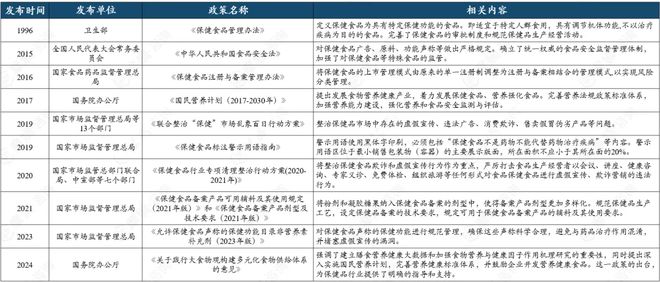

过去30年,国家发布多项政策用于规范保健品市场秩序。自1996年卫生部发布《保健食品管理办法》,明确保健食品定义、审批制度等,为行业监管奠定基础。此后,2015 年相关部门制定广告审查及发布规定,加强广告监管;2016 年实施的《保健食品注册与备案管理办法》,实行注册与备案双轨制,推动《保健食品原料目录》等制定。针对市场乱象,国家多次开展专项治理,如 2019 年集中整治保健食品虚假宣传、售卖假冒伪劣产品等问题。这些政策全方位覆盖注册备案、生产经营、广告宣传等环节,旨在提升保健品质量,保障消费者权益,促进保健品市场健康有序发展。

2025年,一系列旨在规范保健品功能声称、优化产品审批及加强市场供给的政策陆续出台。市场监管总局对涉及保健食品注册备案、原料标准、变更审评等多方面工作进行了进一步完善与细化。如出台《食品标识监督管理办法》,让保健食品功能声称更加严谨,聚焦老年群体需求,对产品名称标注、商标规范等方面提出新要求。还公开征求关于 “有助于维持关节健康” 纳入保健功能目录的意见,配套发布相关试验与评价技术指导原则等文件,推动特殊食品注册备案制度改革,为优化市场供给、满足消费者多元化健康需求奠定基础。

保健品市场在当下健康需求增长的大环境中,正处于持续变革与发展的关键阶段。从基础概念上,我们明晰了广义与狭义保健品的范畴,也深入了解到保健食品区别于普通食品和药品的独特属性。其丰富多元的分类,从市场功能定位到适用人群,几乎涵盖了生活中的各类场景,反映出市场需求的多样性。而 27 种功能声称及严格的监管制度,在保障消费者权益的同时,也为行业发展划定了清晰边界。

历经多年发展,在政策持续规范与市场需求驱动下,保健品市场规模不断扩大,品类愈发丰富。随着老龄化进程加快、年轻人健康意识提升,以及消费者对产品功效、安全性、个性化的更高追求,行业正迎来新的发展契机。